-

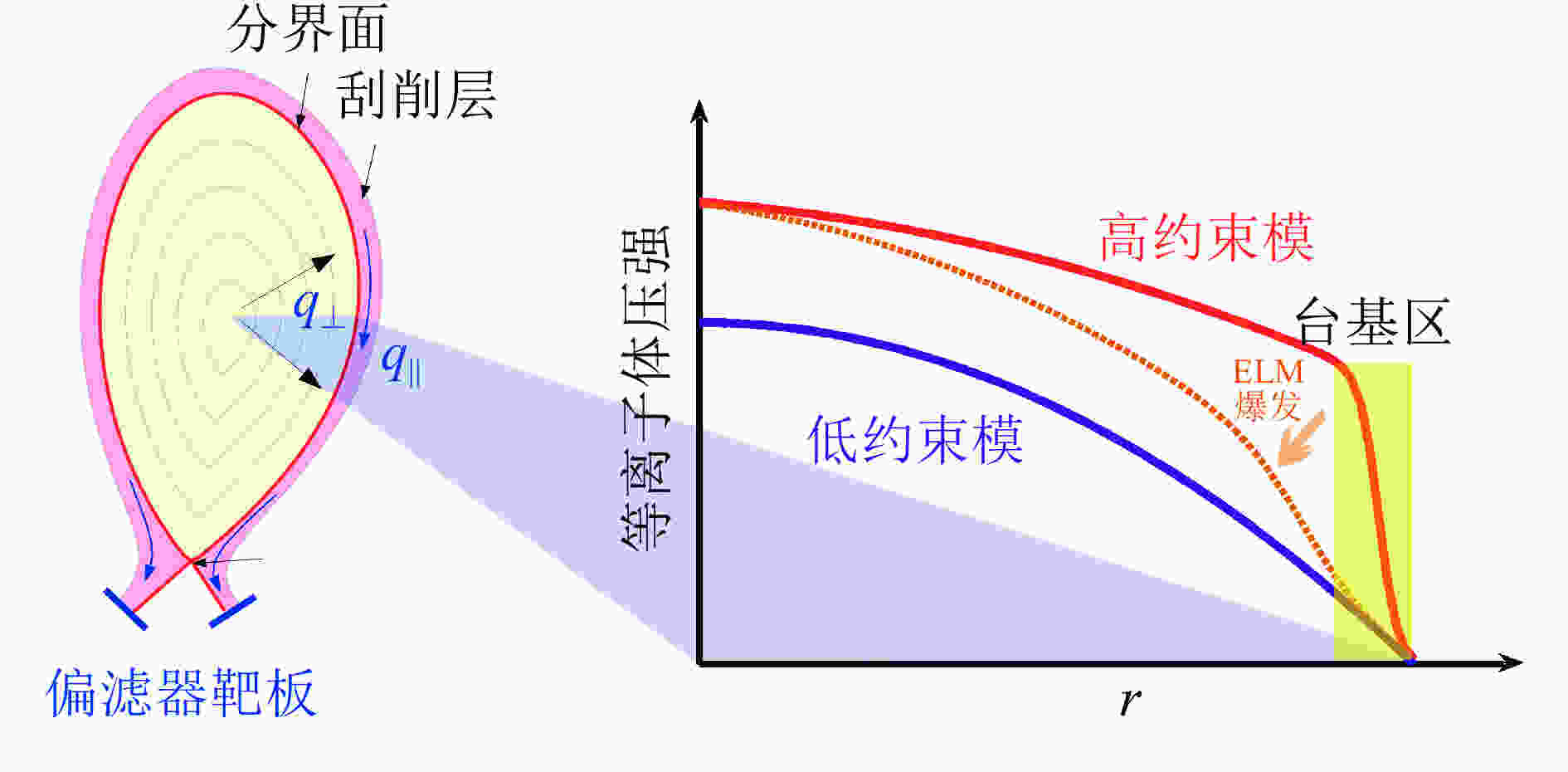

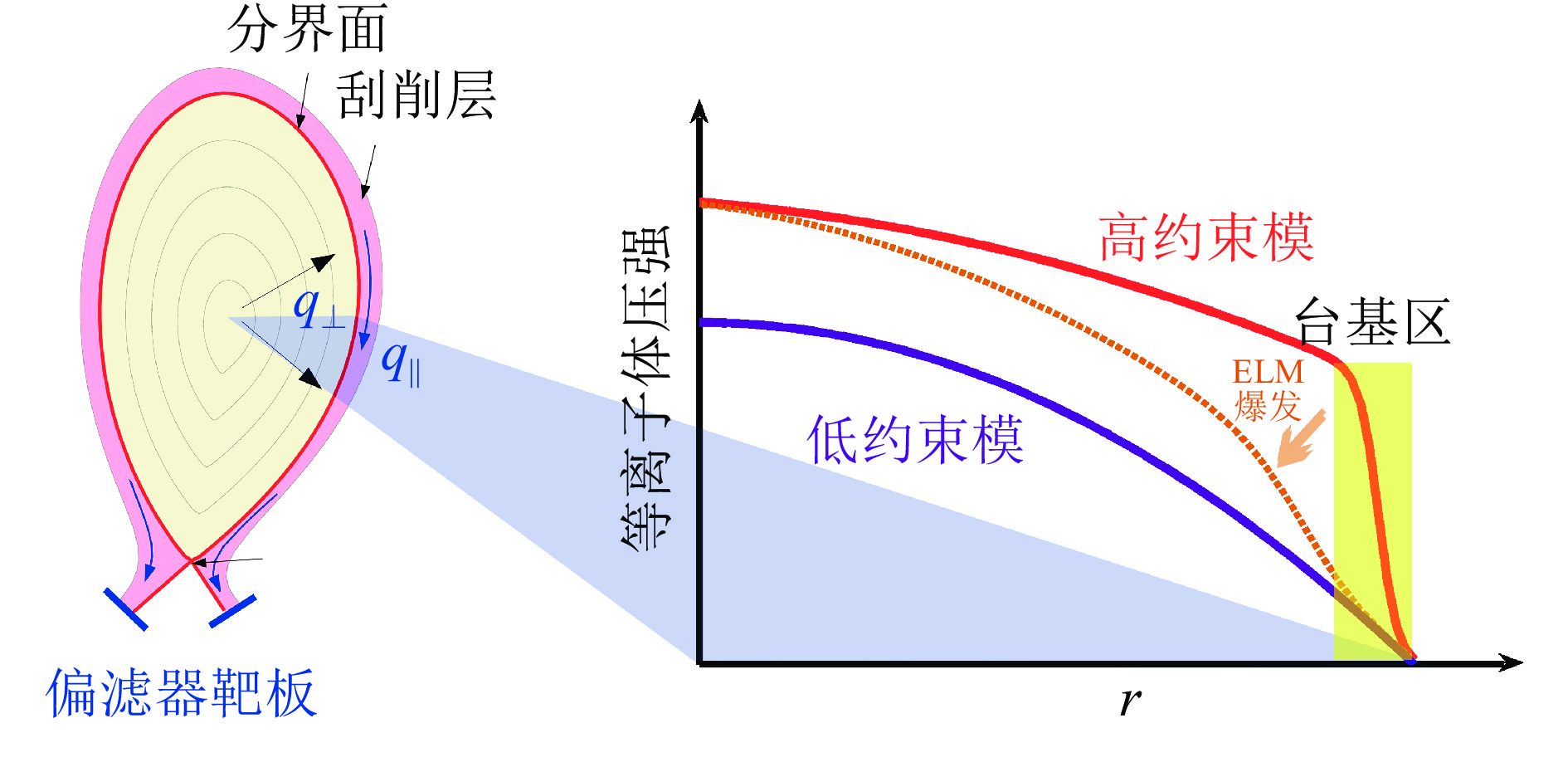

磁约束核聚变实现自持燃烧的关键在于提高燃烧等离子体的聚变反应效率,在托卡马克和仿星器装置中,实验发现当等离子体加热功率超过一定阈值后,等离子体可从低约束模(L模)转换至高约束模(H模),H模能大幅提高等离子体的约束性能,芯部压强的升高可提高燃烧等离子体的聚变反应效率。H模是未来国际热核聚变实验堆(ITER)的基本运行方案。因此,与H模相关的实验与物理研究是当前磁约束核聚变领域的研究重点和热点。在H模等离子体中,边缘等离子体压强分布通常会自发形成具有陡峭梯度的输运垒,该区域又称为台基区,如图1所示。图1左图为具有偏滤器位型的等离子体截面,径向热通量

$ {q}_{\perp } $ 朝外通过分界面排出,刮削层的热通量$ {q}_{\parallel } $ 沿磁力线排向偏滤器区域。在H模期间,台基区的径向输运被大幅减弱,由于等离子体的剖面刚性特征,台基作为边界条件可决定芯部的热输运和压强分布。因此,台基区等离子体特性对等离子体总体能量约束起到了关键作用[1-3]。在典型的H模放电情况下,实验观察到台基区通常会爆发大尺度的边缘局域模(ELM)不稳定性,其造成台基区的崩塌,如图1所示,使得等离子体从边缘区域越过分界面朝外喷发出大量粒子和能量至刮削层和偏滤器室。对于大型聚变装置而言,比如ITER,计算研究表明,第一类(Type-I)的大ELM爆发将在百微秒时间尺度内释放20 MJ左右的等离子体能量,其导致的热通量可能超过面向等离子体的第一壁材料的热负荷极限[4-6]。为了避免在ITER这种大型装置中ELM可能带来的严重后果,一方面可以发展缓解和控制ELM的技术方法来保护第一壁材料,另一方面可以探索和发展新的高约束运行模式。对于这些应用方法的可行性论证都离不开对物理机制的认识和理解,由于台基区的高压强梯度和电流密度可为一些不稳定性模式的去稳提供自由能,因此有必要在实验上对该窄而陡的台基结构以及该区域内的不稳定性模式的快速演化过程进行测量和研究。该课题的研究对于提高台基预测模型的准确性、获得高性能的聚变等离子体、以及将来聚变堆的稳态运行都具有重要的意义。

本文主要介绍托卡马克高约束模及其边缘等离子体不稳定性的研究概况,并重点介绍中国环流器二号A(HL-2A)托卡马克装置上的相关结果,首先介绍H模转换的条件、H模等离子体基本特征以及台基的结构和剪切流在H模转换过程中的作用,然后介绍ELM的特征和边缘局域模控制方法,最后将介绍台基区准相干模及其对台基梯度饱和的作用。

-

H模自从1982年在ASDEX托卡马克上实现以来,其不仅先后在众多托卡马克装置上不同条件下得到,也在仿星器上被实现。由于等离子体约束的大幅提高,较平坦的中心电子密度分布可避免杂质和氦灰聚芯,对电流分布无特殊要求等特点,H模被选择为未来ITER的主要运行模式。H模实现的物理机制一直是实验和理论模拟研究的重点和难点,一方面H模的转换过程非常快,台基区域非常窄,物理研究对诊断测量系统的时空分辨率提出苛刻要求,另一方面台基区湍流抑制和输运减弱的过程复杂,并且存在较强的非线性相互作用。目前,通过大量的实验和理论模拟研究对H模的转换基本形成共识,认为边缘剪切流对湍流抑制起到重要作用,进而降低粒子和热输运,形成陡峭梯度的输运垒。然而,这背后的因果关系和作用机制仍有一些有待解决的物理问题,这些物理研究基础对于未来聚变堆上主动控制和触发H模转换有重要参考。

-

等离子体从L模转换至H模(L-H转换),需要等离子体加热功率超过最小功率阈值(Pth),该阈值与装置磁场位型、主离子种类、壁条件、加料位置以及离子的磁场梯度漂移方向等密切相关。当这些影响因素得到优化后,可以估算出L-H转换的功率阈值为[2]:

$$ {P_{{\rm{th}}}}=0.042n_{}^{0.73}B_{\rm{t}}^{0.74}{S^{0.98}}\;\;({\rm{MW}}), $$ (1) 其中n为等离子体密度(单位为

$ {10}^{20} $ /m3);Bt为环向磁场(单位为T);S为等离子体面积(单位为m2)。从式(1)可以看出,功率阈值与等离子体密度、磁场强度和等离子体的面积成正比。然而,有实验发现,功率阈值在低密度区间与密度不成正比,如ASDEX Upgrade装置观察到,当等离子体密度较低时,随着密度的降低功率阈值大幅增高[7]。并且在不同的主离子放电条件下,功率阈值差异较大,在同样等离子体密度情况下,氢等离子体的L-H转换功率阈值比氘和氦等离子体的阈值要高,这就是所谓的功率阈值的同位素效应[8]。要实现H模放电,除了加热功率要超过功率阈值,还对装置运行、等离子体控制和器壁条件等有很高要求。如需要优化等离子体位型,对等离子体电流和位移等实现精确控制;通过对器壁进行优化处理,有效降低和控制等离子体再循环和杂质水平。HL-2A装置于2009年在国内首次实现H模放电[9],图2给出HL-2A装置上典型的H模放电波形,该H模放电利用超声分子束注入(SMBI)作为等离子体加料工具,采用1.5 MW的电子回旋共振(ECRH)加热和1 MW的中性束注入(NBI)加热,如图2(h)所示,随着辅助加热的投入,等离子体密度和温度上升,在400 ms左右等离子体进入H模,随后储能增加,同时出现ELM,从偏滤器氘原子谱线Dα和等离子体辐射信号的演化可以看出,其表现为准周期性地迅速爆发,表明粒子和热从等离子体边缘阵发性排出,当ECRH关闭后,由于总辅助加热功率降低,无法维持H模,等离子体从H模转换回L模。

此外,一些托卡马克装置上发现了多种其他类型的高约束运行模式,可实现无ELM的H模运行,可避免在第一壁材料上的高热负荷沉积,如Alcator C-Mod装置上的增强Dα的H模[10]、DIII-D上的准静态H模和双输运垒的准静态H模[11],ASDEX Upgrade和JET上的无ELM的 H模[12-13],JT-60上的小ELM的H模[14],NSTX上的台基增强型的H模[15]以及HL-2A上的无ELM的H模[16]等等。在多个装置上观察到的准静态H模中,其中一个典型特征为在等离子体台基区域存在一边缘谐波振荡模(EHO),该EHO能增强边缘区域的粒子输运从而使得边缘等离子体参数运行在剥离气球模不稳定的边界以下,从而不会触发ELM,使得边缘等离子体维持静态水平。

-

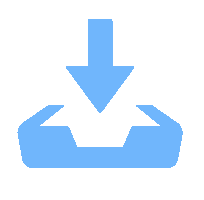

H模等离子体约束的改善是由于在等离子体边缘形成了陡峭梯度的输运垒,该区域也称台基区,图3(a)为HL-2A装置上利用微波反射计测量的典型电子密度分布台基结构。利用基于双曲正切函数的台基结构模型可对测量的等离子体密度(

$ {n}_{\rm{e}} $ )分布进行拟合,进而定量描述台基的宽度和高度等参量[17],即:$$ {n}_{\rm{e}}\left({\rm{r}}\right)=\frac{h-f}{2}\frac{\left(1-a\xi \right){\rm{e}}^{\rm{\xi }}-{\rm{e}}^{-\xi }}{{\rm{e}}^{\xi }+{\rm{e}}^{-\xi }}+\frac{h+f}{2}, $$ (2) 其中r为等离子体的径向位置;

$ \xi\!=\!2({r}_{{\rm{s}}{\rm{y}}{\rm{m}}}-r)/\varDelta $ ;$ h $ 为台基高度;$ f $ 为分布相对于零的偏值;$ a $ 为芯部区域的分布斜率;$ {r}_{{\rm{s}}{\rm{y}}{\rm{m}}} $ 为台基中心的径向位置;$ \varDelta $ 为台基宽度。台基区的建立是由于该区域的湍流得到较大程度的抑制,降低了粒子和热输运。理论研究表明E×B剪切流能通过降低湍流径向相关长度和湍流幅度从而抑制湍流输运[18],大量实验观察到在等离子体台基区域存在一速度剪切层或径向电场剪切层,图3(b)给出了台基区剪切层的垂直速度分布,其在电子逆磁漂移方向呈现势阱分布,该速度剪切在L-H转换过程中起到重要作用。通过多个装置的统计结果表明,该剪切层的宽度正比于装置的小半径,约为2%~3%的小半径宽度[19]。径向电场Er可由径向力平衡方程给出:$$ {E}_{{\rm{r}}}=\frac{\nabla {P}_{j}}{{q}_{j}{n}_{j}}-{v}_{\theta j}{B}_{\phi }+{v}_{\phi j}{B}_{\theta }, $$ (3) 其中j表示等离子体成分,P,n,q,

$ {v}_{\phi } $ ,$ {v}_{\theta } $ ,$ {B}_{\phi } $ 和$ {B}_{\theta } $ 分别为等离子体压强、密度、电荷数、环向速度、极向速度、环向磁场和极向磁场。HL-2A上的研究表明,平衡流剪切在L-H转换之前快速增加,起到抑制湍流的作用,其主要来自逆磁项的贡献,即式(3)右边第一项[20]。 -

等离子体进入常规H模以后,将爆发阵发性的ELM,其由边缘温度和密度梯度驱动的MHD不稳定性,Dα幅度的迅速增加现象,表示H模边缘约束垒的瞬间破裂,大量等离子体和能量随之喷射。实验上可根据磁先兆模的出现和ELM频率与通过分界面的能量通量的关系分为以下几种类型:I型,高幅度,低频率,又称大幅度ELM,其频率随功率增加而增加;II型,振幅很低,在较强的三角形变等离子体中容易出现,后来有时归入新发现的V型;III型,较低振幅,高频率,频率随功率增加而降低,常观察到环向模数n约5~10、极向模数m约10~15的相干磁先兆模[21]。理论上常用剥离-气球模描述ELM,如理论模型包含不同MHD不稳定性的激发:理想和电阻气球模,内扭曲模和剥离模,该类模型利用辅助加热将平衡等离子体驱动到触发这类不稳定模式的状态,随后又恢复原态直到周期性重复[22]。

-

ELM爆发期间,粒子和热从约束等离子体区向SOL区域迅速喷发,等离子体周围的冷氘原子和器壁及孔栏上再循环释放的氘原子通过与喷射出来的等离子体粒子发生碰撞激发而辐射出Dα谱线。Dα幅度随时间变化一定程度上反映了ELM的行为特性,如图4(a)所示,ELM是准周期的阵发性爆发事件,频率从几十赫兹到几百赫兹不等,若对ELM幅度进行统计平均,强度呈现先迅速上升而后缓慢下降的非对称分布,ELM的这种弛豫特性可能类似彗星,具有较高密度的波前,紧跟其后的为较低密度的尾状物。ELM造成的粒子损失通量与Dα辐射有密切关系,单个ELM造成的粒子损失正比于Dα辐射的时间积分强度,实验观察ELM爆发频率与平均粒子损失成反比关系。等离子体进入H模,其约束改善程度可由约束改善因子H98y描述[23],值越大表示约束越好,图4(b)统计了HL-2A低参数和高参数等离子体中约束改善因子与ELM频率的关系,结果表明两者成反比。该结果表明,约束越好,ELM频率越低,单个ELM爆发损失的粒子数越大,即台基垮塌越严重。在ELM爆发过程中会有很强的磁涨落,如图4(c)所示,爆发瞬间出现很宽谱范围的扰动,并且在100~200 kHz范围内有时间尺度非常短的丰富的不稳定性,其可导致粒子和热的排出。

-

对于低频率大幅度的ELM爆发,其可能携带高达20%的等离子体储能越过闭合磁面进入刮离层并和偏滤器靶板与第一壁材料接触,可能对装置第一壁造成损害,因此需要主动控制它,实现ELM的缓解或抑制。国内外多个装置上都开展ELM的主动控制研究,如利用弹丸(pellet)、垂直振荡、外部共振磁扰动线圈(RMP)、杂质注入、射频波以及HL-2A发展的SMBI和团簇注入(CJI)等[24-31]。

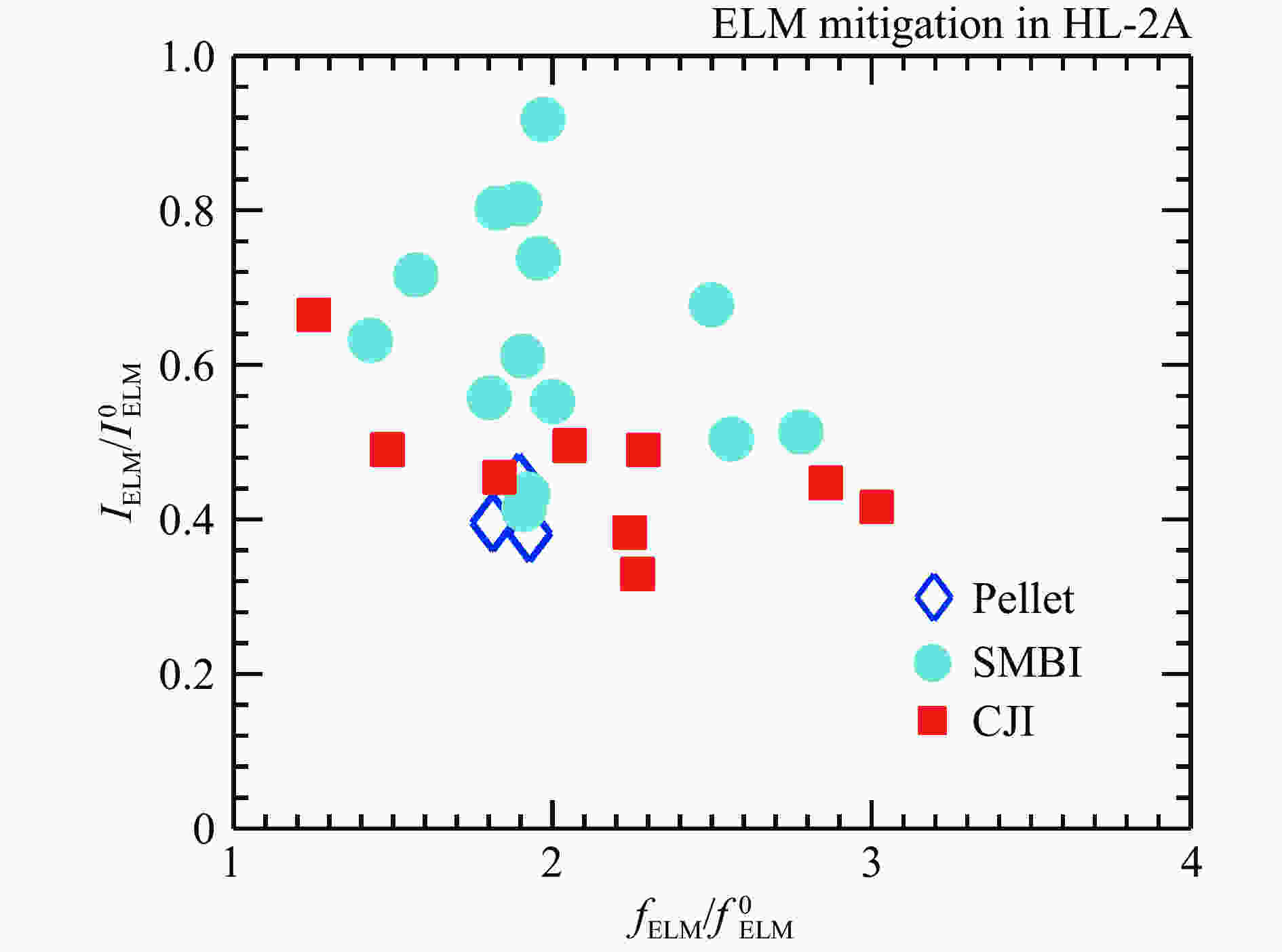

HL-2A装置上发展了多种基于加料粒子注入的ELM缓解方法,包括SMBI、CJI以及弹丸注入,ELM缓解的效果与注入的粒子数和注入深度有关,基于沙堆模型的理论研究表明粒子的浅表注入可更有效地缓解ELM[27],HL-2A的实验研究表明,利用SMBI注入缓解ELM,粒子沉积在从分界面径向朝内的20%的归一化台基宽度处ELM缓解效果最佳[32]。对于物理机制的理解,实验和理论模拟研究表明,中性粒子注入后改变了台基结构和参数,会改变湍流特征、或触发小尺度的高频湍流或丝状结构,物理机制的理解对于提高缓解方法的可靠性有重要意义。图5给出了HL-2A装置上三种ELM缓解方法的效果对比,

$ {{f}_{\rm{ELM}}}/{{f}_{\rm{ELM}}^{0}} $ 为缓解前后ELM的频率比,$ {{I}_{\rm{ELM}}}/{{I}_{\rm{ELM}}^{0}} $ 为缓解前后的ELM的幅度比,可以看出,加料粒子缓解ELM可以使得ELM频率比达到3倍,幅度能降低至缓解前的40%,对比三种方法可以看出,CJI和弹丸注入能将ELM的幅度降得更低,可更大程度地降低ELM爆发导致的较高的粒子通量和热通量在第一壁材料上的沉积。近期,HL-2A上将加料粒子和杂质粒子进行混合,并利用SMBI注入这种掺杂气体可有效地缓解ELM,ELM缓解频率比可达到3~5,该方法有望实现既保持等离子体高约束又有效控制ELM并降低热负荷[31]。相对于普通送气而言,SMBI具有加料效率高、注入深度深和粒子再循环低等特点,实验和理论研究表明,浅表注入可实现最佳的ELM缓解效果,此外掺杂SMBI也被证实能有效缓解ELM。基于此,对于未来大装置而言,SMBI通过优化注入特性可有望应用于ELM缓解。 -

在窄而陡的台基演化过程中不同类型的等离子体不稳定性模式可能被驱动,理论和模拟研究表明,由边缘电流和压强梯度驱动的剥离气球模和动力气球模能分别限制台基的高度和宽度,由电子温度梯度驱动的微撕裂模对台基温度梯度的饱和可起到限制作用[33]。从实验角度而言,国内外多个磁约束聚变装置上都在台基区观察到了不同类型的不稳定性模式,如相干模、准相干模(QCM)、宽谱湍流等,并且这些不稳定模可在不同类型的高约束模下观察到。在DIII-D装置的高密度准静态的H模台基区,观察到一类高频的不稳定模,该模与理论预测的动力学气球模定性一致[34]。台基区不稳定性可对台基梯度的饱和起限制作用,如通过增强边缘的粒子和热输运起到维持准静态和高约束的边缘等离子体分布。在C-Mod装置的增强的

$ {\rm D}_{\rm{\alpha }} $ H模(EDA)中,在台基区观察到一种QCM,该模被认为可增强粒子和杂质输运,进而有利于维持高的能量约束[35]。类似地,EAST装置上观察到的台基QCM被认为能驱动较强的朝外粒子和热输运进而有利于维持长脉冲H模的运行,该模被认为是一种耗散的捕获电子模[36]。在HL-2A装置上,多种诊断测量到不同类型的台基区湍流,如台基区QCM,研究了台基湍流的基本特征、驱动机制以及对台基动力学演化的作用[37]。此外,等离子体宽谱电磁湍流能在高约束模的等离子体边缘被激发,在此区域等离子体杂质离子呈现出一边缘峰化的结构,研究观察到触发该电磁湍流的双临界杂质密度梯度阈值[38]。该结果表明,边缘自调节杂质密度分布背后的机制为通过台基湍流主动控制台基动力学提供了物理依据。 -

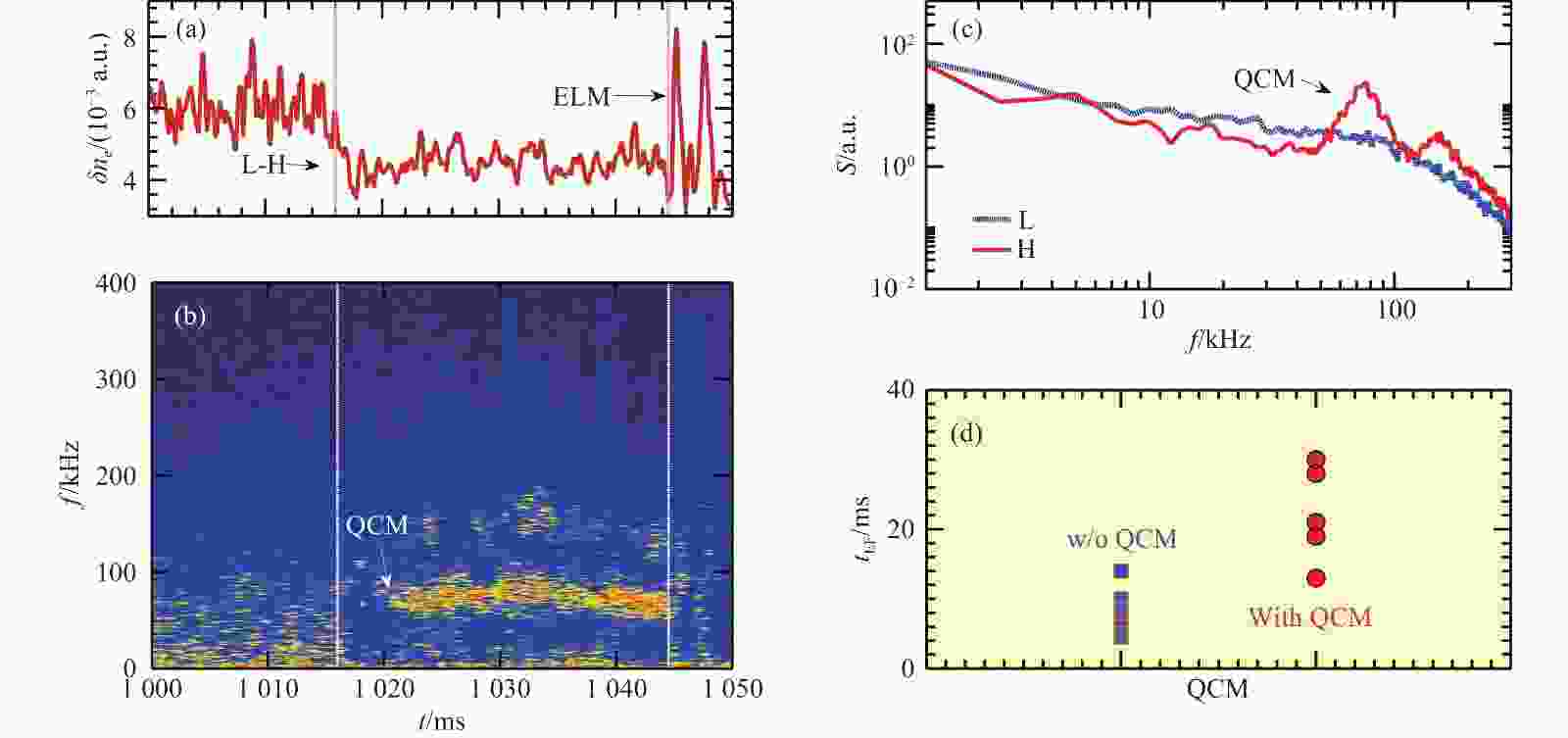

在HL-2A装置的H模放电等离子体中,利用多种诊断(微波反射计、Mirnov线圈和静电探针)观察到了一类台基区QCM,其出现在台基形成和恢复之后至ELM爆发之前。实验中对QCM的三维结构进行了测量,通过分析台基的动力学演化研究了它对台基密度梯度饱和的作用。图6为HL-2A装置上H模台基区观察到的典型QCM,实验典型的放电参数为130~180 kA的等离子体电流、1.3~1.5 T的磁场和约1 MW的NBI加热。等离子体在t=1 016 ms从L模转换至ELM-free时[图6(a)]台基区湍流强度大幅降低。在ELM-free阶段,从图6(b)密度扰动的时频谱上可以看到高频的QCMs。其激发时间滞后于L-H转换约5 ms,并且持续存在到第一个ELM爆发。从图6(c)可以看出,从L到H模转换,低频密度涨落功率降低,高频涨落出现QCM,主峰频率75 kHz。该模的径向、极向和环向三维空间结构特征分别利用微波反射计、静电探针和磁探针测量进行估计。该QCM的极向波数为kθ=0.43 cm–1波数谱宽度为0.11 cm–1。该模的相速度估计为8.2 km/s,极向模数范围为m=13~22。QCM模的环向模数估计为n=7[37]。QCM能起到限制台基密度梯度的作用,因此其有可能缓和了压强梯度的增长率,推迟了下一个ELM爆发的时间,直到超过ELM爆发的阈值后,下一个ELM爆发使得台基崩塌并降低了压强梯度,QCM消失。实验观察有QCM存在,ELM-free存在时间较长,为此,对有和无台基区QCM放电情况下ELM-free阶段的持续长度进行了统计,如图6(d)所示,可以看出,无QCM情况下的ELM-free持续时间约短于15 ms,而有QCM的ELM-free阶段持续时间明显长于前者,意味着QCM的存在与ELM-free长度密切相关。

-

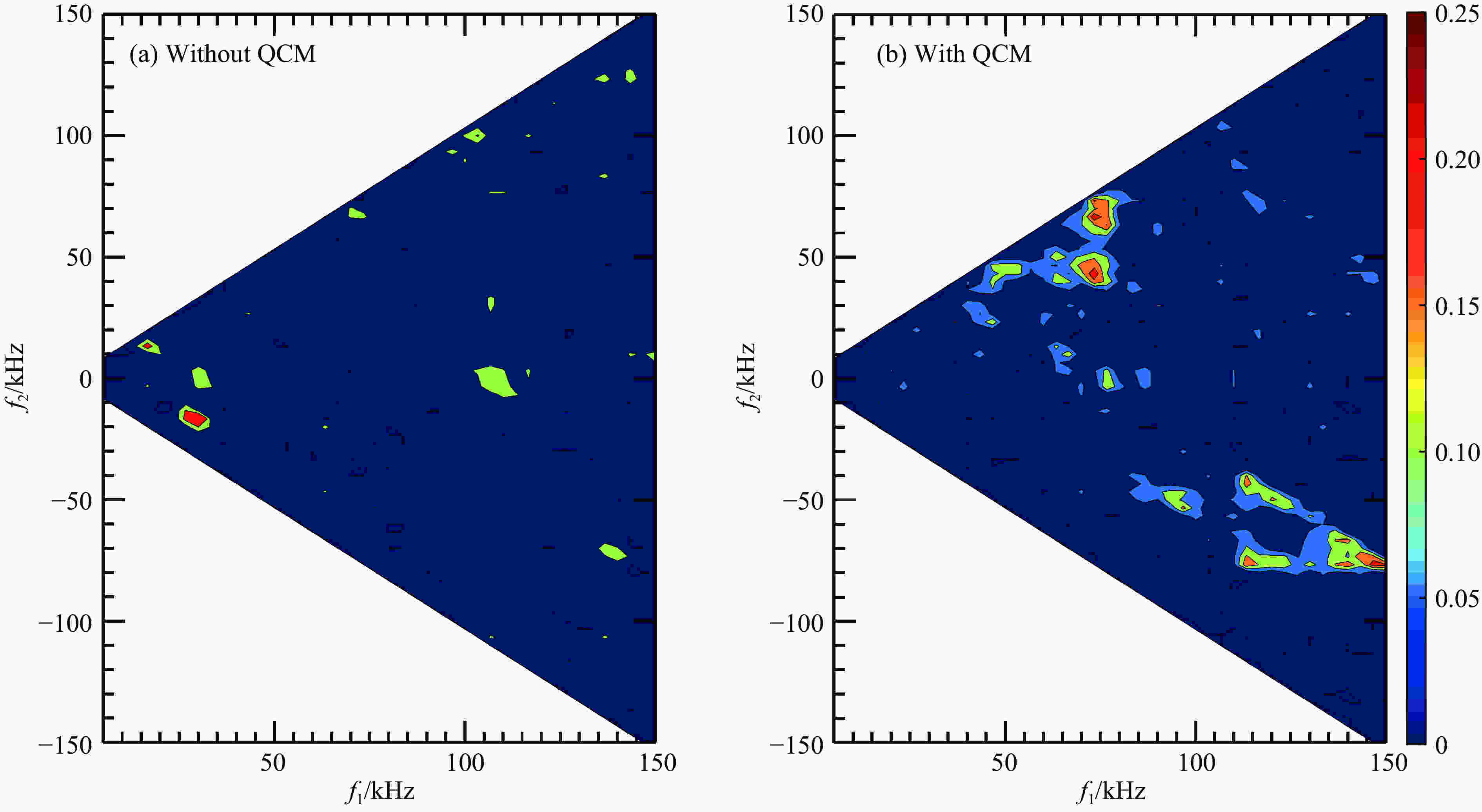

既然QCM的存在会使得台基密度梯度趋于饱和,使得ELM-free的持续长度增长,那问题在于QCM是通过何种物理机制起到对台基的饱和作用。在H模期间高的台基压强梯度会为不稳定的QCM模提供驱动自由能,该QCM可直接驱动湍流输运,粒子输运的增强限制了台基梯度的进一步增长,从而延长了准静态的台基维持时间,理论模拟研究表明,该QCM主要由密度梯度驱动,其反之能通过增强粒子输运限制台基密度梯度[39]。若进入磁分界面的能流大于输运的能量损失,则可能触发ELM,否则可持续维持准静态的等离子体台基。从实验数据来看,QCM存在期间偏滤器区域粒子通量增强的现象不明显,需要进一步研究台基区的粒子输运情况,可能QCM对粒子输运的调制效应较弱。另一方面,台基区高的压强梯度会为多种不稳定模提供驱动自由能,不稳定的模之间会发生非线性相互作用,该过程可能使得本来最不稳定的那个模失去能量传递给其他次稳定的模,展宽了模数谱,限制了最不稳定模式的增长率,若进入磁分界面的能流大于输运的能量损失,该模获得了更多自由能,则可能触发ELM,否则可持续维持准静态的等离子体台基。图7给出了无和有QCM存在时的磁涨落信号自双谱,自双谱图初步显示出不同模式之间的三波相互作用,可以看出,无QCM存在时,湍流直接的非线性相互作用不明显,而存在QCM时,75 kHz的准相关模与50 kHz的涨落直接有明显的非线性相互作用,并且两者与更高频率的涨落有相互耦合,暗示着非线性相互作用可能在台基梯度饱和阶段起到重要作用,然而需要计算不稳定性模之间的能量传递率,并结合理论模拟,这对诊断测量能力和数据可靠性有较高要求。因此,在机制方面还需进一步开展研究,揭示这背后的物理过程。

-

磁约束核聚变等离子体H模是未来ITER的基本运行模式,通过对装置器壁进行优化处理以降低杂质和中性粒子再循环率、优化等离子体控制以精确控制等离子体形状和位置,提高等离子体加热功率以达到H模转换的最低功率阈值。H模在托卡马克和仿星器装置上广泛实现,HL-2A装置在2009年首次在国内实现H模运行,为基于H模平台下的系列实验研究提供了重要平台[40]。H模转换物理机制一直是磁约束聚变研究的重点,可以为主动控制H模转换提供物理基础。H模台基的建立是由于台基区湍流得到大幅抑制,反常粒子和热输运显著降低。理论研究表明E×B剪切流能抑制湍流输运,HL-2A实验研究表明,L-H转换前垂直速度剪切或径向电场剪切迅速增强,径向电场的主要贡献来自于逆磁项。径向电场剪切增强,湍流输运降低,陡峭的台基区建立,由于高的压强和电流分布,其可为等离子体不稳定性提供自由能。在常规H模中,台基区将出现准周期的阵发性ELM爆发,HL-2A统计结果表明其爆发频率与等离子体约束改善因子成反比。在高品质的H模中,ELM频率低,单个ELM造成的能量损失可占总储能的近20%,因此台基崩塌就导致大量的粒子和热排出并沉积在偏滤器靶板或装置第一壁上。为避免高热负荷对材料的损伤,需发展ELM控制方法,HL-2A上发展了基于加料粒子注入的SMBI、CJI和弹丸、RMP、射频波和杂质注入等方法缓解ELM。对于不同加料粒子注入方法而言,缓解ELM可以使得ELM频率比达到3倍,相对于SMBI,CJI和弹丸注入能将ELM的幅度降得更低,可更大程度地降低ELM爆发导致的高粒子和热通量在第一壁材料上的沉积。在窄而陡的台基演化过程中,不同类型的等离子体不稳定性模式可能被驱动,如HL-2A上H模等离子体中观察到一宽谱电磁湍流,其被边缘自发聚集而峰化的杂质所驱动,并发现电磁湍流激发的两个杂质临界梯度阈值,该电磁湍流也能被外部激光吹气注入的杂质所驱动,研究结果表明,实验上可以通过粒子和射频波注入等外部激励的方法,影响台基区等离子体湍流,进行控制台基动力学演化以及ELM,降低边缘高峰值热负荷,从而保护面向等离子体的第一壁材料。此外,HL-2A上观察到一台基区QCM,该QCM的出现推迟了下一个ELM爆发的时间,即延长了无ELM间隔的长度,其起到调节台基密度演化和限制台基梯度饱和的作用,在台基饱和机制研究方面,初步研究表明湍流的非线性相互作用可能在台基梯度饱和阶段起到重要作用。

致谢 作者衷心感谢中核集团核工业西南物理研究院HL-2A团队及国内外合作者对HL-2A装置实验的支持及重要贡献。

Investigation of Edge Plasma Instabilities in High Confinement Plasmas of Tokamak

-

摘要: 托卡马克高约束模运行可大幅提高磁约束核聚变等离子体约束品质,该模式下的等离子体不稳定性研究对于控制约束和保护装置有重要意义。本文主要介绍了高约束模及其边缘等离子体不稳定性的研究概况,并重点介绍了中国环流器二号A托卡马克装置上关于高约束模转换、边缘局域模特征和控制方法、台基区不稳定性和台基饱和机制等方面的研究进展。研究结果表明,实验上有望通过粒子和射频波注入等外部激励的方法,影响台基区等离子体湍流,进行控制台基动力学演化以及ELM,实现既保持高约束又降低高热负荷的等离子体稳态运行。Abstract: In tokamak plasmas, the confinement performance can be significantly improved in high confinement regime. Investigation on the plasma instabilities in this regime is important for the confinement control and steady state operation of tokamak. This paper mainly introduces the researches on the high confinement mode and underlying edge plasma instabilities. It emphasizes on the studies on high confinement mode transition, features of edge-localized mode and its control, pedestal instabilities and pedestal saturation mechanism. The study suggests that pedestal dynamics and edge-localized mode might be actively controlled by the pedestal turbulence, resulting in the steady state operation both with high confinement performance and low heat loads on plasma facing components.

-

Key words:

- high confinement mode /

- pedestal /

- edge-localized mode /

- pedestal instabilities

-

-

[1] KINSEY J E, BATEMAN G, ONJUN T, et al. Nuclear Fusion, 2003, 43(12): 1845. doi: 10.1088/0029-5515/43/12/027 [2] DOYEL E J, HOULBERG W A, KAMADA Y, et al. Nuclear Fusion, 2007, 47(6): S18. doi: 10.1088/0029-5515/47/6/S02 [3] URANO H, NAKATA M, AIBA N, et al. Nuclear Fusion, 2015, 55(3): 033010. doi: 10.1088/0029-5515/55/3/033010 [4] LOARTE A, SAIBENE G, SARTORI R, et al. Plasma Physics and Controlled Fusion, 2003, 45(09): 1549. doi: 10.1088/0741-3335/45/9/302 [5] KALLENBACH A, BERNERT M, DUX R, et al. Plasma Physics and Controlled Fusion, 2013, 55(12): 124041. doi: 10.1088/0741-3335/55/12/124041 [6] FEDERICI G, ANDREW P, BARABASCHI P, et al. Journal of Nuclear Materials, 2003, 313(02): 11. doi: 10.1016/S0022-3115(02)01327-2 [7] RYTER F, PUTTERICH T, REICHRYTER M, et al. Nuclear Fusion, 2009, 49: 062003. doi: 10.1088/0029-5515/49/6/062003 [8] RYTER F, RATHGEBER S K, BARRERA O, et al. Nuclear Fusion, 2013, 53: 113003. doi: 10.1088/0029-5515/53/11/113003 [9] DUAN X R, DONG J Q, YAN L W, et al. Nuclear Fusion, 2010, 50: 095011. doi: 10.1088/0029-5515/50/9/095011 [10] GREENWALD M, BOIVIN R, BONOLI P, et al. Phys Plasmas, 1999, 6: 1943. doi: 10.1063/1.873451 [11] BURRELL K H, AUSTIN M E, BRENNAN D P, et al. Phys Plasmas, 2001, 8: 2153. doi: 10.1063/1.1355981 [12] SUTTROP W, MARASCHEK M, CONWAY G D, et al. Plasma Phys Control Fusion, 2003, 45: 1399. doi: 10.1088/0741-3335/45/8/302 [13] SUTTROP W, HYNNEN V, KURKISUNIO T, et al. Nuclear Fusion, 2005, 45: 721. doi: 10.1088/0029-5515/45/7/021 [14] OYAMA Y, SAKAMOTO Y, LSAYAMA A, et al. Nuclear Fusion, 2005, 45: 871. doi: 10.1088/0029-5515/45/8/014 [15] MAINGI R, BELL R E, CANIK J M, et al. Phys Rev Lett, 2010, 105: 135004. doi: 10.1103/PhysRevLett.105.135004 [16] ZHONG W L, ZOU X L, DUAN X R, et al. Nuclear Fusion, 2013, 53: 083030. doi: 10.1088/0029-5515/53/8/083030 [17] GROEBNER R J, OSBORNE T H. Phys Plasmas, 1998, 5: 1800. doi: 10.1063/1.872849 [18] BIGLARI H, DIAMOND P H, TREEY P W. Phys Fluids B, 1990, 2: 1. doi: 10.1063/1.859529 [19] VIEZZER E, PUTTERICH T, MCDERMOTT R M, et al. Plasma Phys Control Fusion, 2014, 56: 075018. doi: 10.1088/0741-3335/56/7/075018 [20] LIANG A S, ZHONG W L, ZOU X L, et al. Phys Plasmas, 2018, 25: 022501. doi: 10.1063/1.5013074 [21] ZOHM H. Plasma Phys Control Fusion, 1996, 38: 105. doi: 10.1088/0741-3335/38/2/001 [22] CONNOR J W. Plasma Phys Control Fusion, 1998, 40: 191. doi: 10.1088/0741-3335/40/2/003 [23] ITER Physics Basis Expert Groups on Confinement. Nuclear Fusion, 1999, 39: 2175. [24] LANG P T, CONWAY G D, EICH T, et al. Nuclear Fusion, 2004, 44: 665. doi: 10.1088/0029-5515/44/5/010 [25] DEGELING A W, MARTIN Y R, LISTER J B, et al. Plasma Phys Control Fusion, 2003, 45: 1637. doi: 10.1088/0741-3335/45/9/306 [26] EVANS T E, MOYER R A, BUEERLL K H, et al. Nat Phys, 2006, 2: 419. doi: 10.1038/nphys312 [27] XIAO W W, DIAMOND P H, ZOU X L, et al. Nuclear Fusion, 2012, 52: 114027. doi: 10.1088/0029-5515/52/11/114027 [28] LI J, GUO H Y, WAN B N, et al. Nat Phys, 2013, 9: 817. doi: 10.1038/nphys2795 [29] XIAO G L, ZHONG W L, ZOU X L, et al. Phys Plasmas, 2017, 24: 122507. doi: 10.1063/1.5009509 [30] ZHANG Y P, MAZON D, ZOU X L, et al. Nuclear Fusion, 2018, 58: 046018. doi: 10.1088/1741-4326/aaae81 [31] ZHONG W L, ZOU X L, FENG B B, et al. Nuclear Fusion, 2019, 59: 076033. doi: 10.1088/1741-4326/ab1d7a [32] YANG Z C, SHI Z B, ZHONG W L, et al. Physics of Plasmas, 2016, 23: 012515. doi: 10.1063/1.4940940 [33] SNYDER P B, GROEBNER R J, HUGHES J W, et al. Nuclear Fusion, 2011, 51: 103016. doi: 10.1088/0029-5515/51/10/103016 [34] YAN Z, MCKEE G, GROEBNER R, et al. Phys Rev Lett, 2011, 107: 055004. doi: 10.1103/physrevlett.107.055004 [35] MAZURENKO A, PORKOLAB M, MOSSESSIAN D, et al. Phys Rev Lett, 2002, 89: 225004. doi: 10.1103/physrevlett.89.225004 [36] WANG H Q, XU G S, WAN B N, et al. Phys Rev Lett, 2014, 112: 185004. doi: 10.1103/physrevlett.112.185004 [37] ZHONG W L, ZOU X L, SHI Z B, et al. Plasma Physics and Controlled Fusion, 2016, 58(6): 065001. doi: 10.1088/0741-3335/58/6/065001 [38] ZHONG W L, SHEN Y, ZOU X L, et al. Phys Rev Lett, 2016, 117(4): 045001. doi: 10.1103/PhysRevLett.117.045001 [39] TANG T F, SHI H, WANG Z H, et al. Physics of Plasmas, 2018, 25: 122510. doi: 10.1063/1.5050853 [40] 段旭如, 钟武律. 中国科学: 物理学 力学 天文学, 2019, 49: 045204. doi: 10.1360/SSPMA2018-00284 DUAN X R, ZHONG W L. Science China Phys, Mech & Astron, 2019, 49: 045204. (in Chinese) doi: 10.1360/SSPMA2018-00284 -

下载:

下载:

甘公网安备 62010202000723号

甘公网安备 62010202000723号